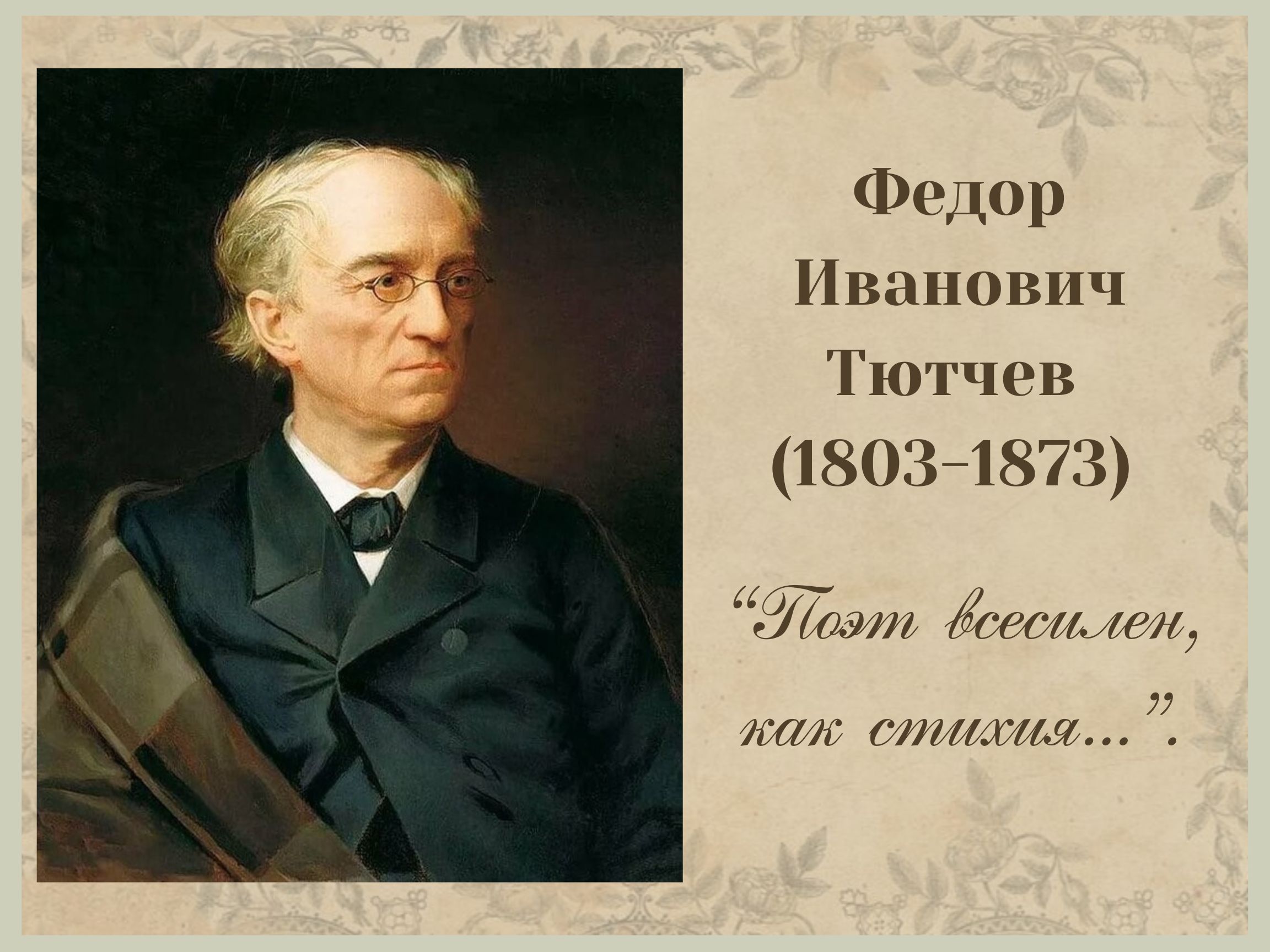

Выставка «Федор Тютчев: поэт всесилен, как стихия».

Федор Иванович Тютчев - известный русский поэт, один из самых выдающихся представителей философской и политической лирики. Родился 23 ноября 1803 г. в селе Овстуг, Брянского уезда Орловской губернии, в родовитой дворянской семье. Будущий поэт много читал, интересовался искусством и историей. Среди его любимых книг были сборники Гавриила Державина, Василия Жуковского и Михаила Ломоносова, «История государства Российского» Николая Карамзина. Стихи Тютчев начал писать с детства. Ему было четырнадцать лет, когда в заседании Общества любителей российской словесности было прочитано его стихотворение и юный поэт был избран «сотрудником» общества. В 1819 году поступил в Московский университет, который окончил в 1821 году. По окончании университета Тютчев был зачислен на службу в Коллегию иностранных дел и вскоре получил назначение в русское посольство в Баварии. В 1822 году, восемнадцати лет от роду, Тютчев уехал в Мюнхен. Его молодость прошла за границей. Он прожил там свыше двадцати лет и в Россию вернулся уже в сорокалетнем возрасте.

В Мюнхене Тютчев скоро становится заметен в придворном, светском, дипломатическом кругу. В то же время вызывает интерес к себе в ученом и литературном кругу Мюнхена, бывшего тогда одним из значительнейших центров европейской культуры. Гейне называл Тютчева «лучшим из своих мюнхенских друзей», а Шеллинг отзывался о Тютчеве как о «превосходном о образованнейшем человеке, общение с которым всегда доставляет удовольствие». Тютчев привлекал их блестящим и глубоким умом, своеобразным и тонким остроумием, жадным интересом к науке, философии, литературе, политике, соединенным с необычайной памятью.

Тютчев в те годы «ревностно изучает немецкую философию», погружается в атмосферу идей и поэзии немецкого романтизма. Несомненно воздействие немецкой поэзии и философии на его поэтическое развитие. В период жизни в Мюнхене (1822-1837) Тютчев написал десятки стихотворений, из которых многие по праву могут считаться шедеврами его лирики. На фоне русской поэзии этого времени стихи Тютчева резко выделяются оригинальностью тем и образов, особым колоритом мысли и слова. Первые стихотворения Тютчева были напечатаны в 1826 году, в альманахе «Урания», где были помещены три его произведения: «К Нисе», «Песнь скандинавских воинов», «Проблеск». В 1829 -1830 годах в журнале Раича "Галатея" были опубликованы стихотворения Тютчева, свидетельствовавшие о зрелости его поэтического таланта ("Летний вечер", "Видение", "Бессонница", "Сны"), но не принесшие тогда известности автору.

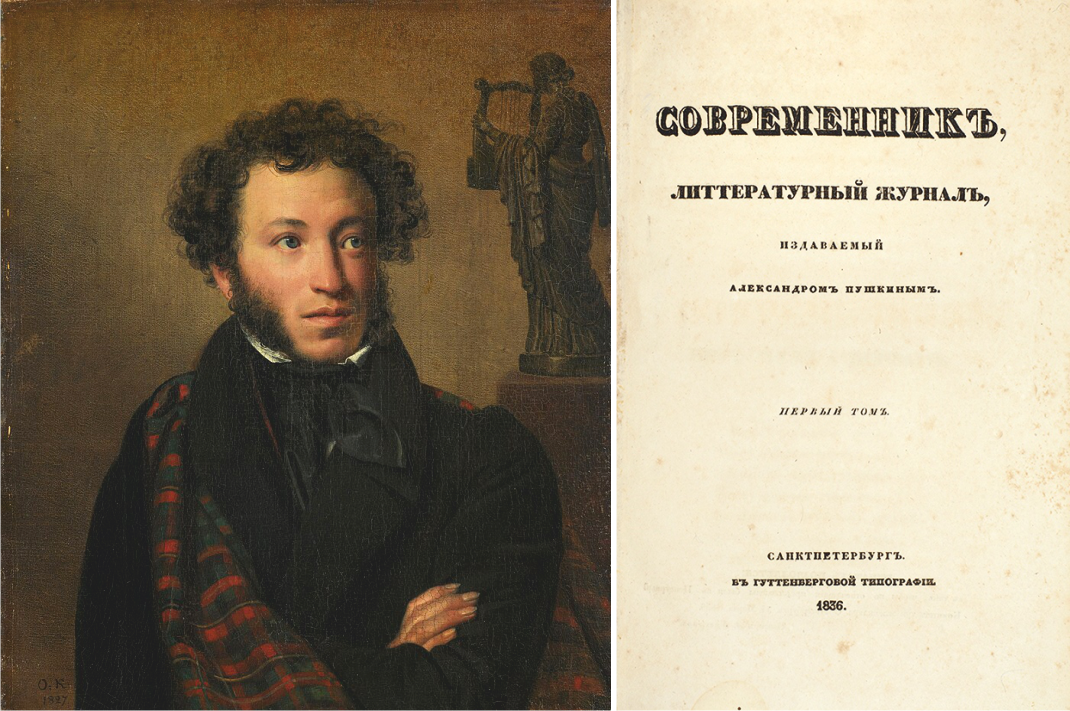

Первое настоящее признание поэзия Тютчева получила в 1836 году, когда в пушкинском "Современнике" появились 16 его стихотворений. Поэтическая тетрадь Тютчева, переправленная из Германии в Россию, попала в руки А. С. Пушкина, и Александр Сергеевич опубликовал понравившиеся ему талантливые произведения поэта. Сам Федор Иванович не считал себя профессиональным литератором и не стремился к тому, чтобы его стихотворения увидели свет. Однако талант его позже был замечен и по достоинству оценен современниками.

В 1841 году Тютчев познакомился с деятелем чешского национального возрождения В. Ганкой, оказавшим большое влияние на политические взгляды поэта. С этого времени идеи славянофильства и панславизма стали преобладающими в публицистике и политической лирике поэта. Деятельность Тютчева, направленная на повышение авторитета России за границей, снискала одобрение Николая I, и в 1844 году Тютчеву было возвращено звание камергера и место в Министерстве. В 1848 году Федор Иванович был назначен старшим цензором при особой канцелярии министерства иностранных дел. В 1848 - 1849 годах под впечатлениями от событий политической жизни, Тютчев создал такие прекрасные стихотворения, как "Неохотно и несмело...", "Когда в кругу убийственных забот...", "Русской женщине" и другие.

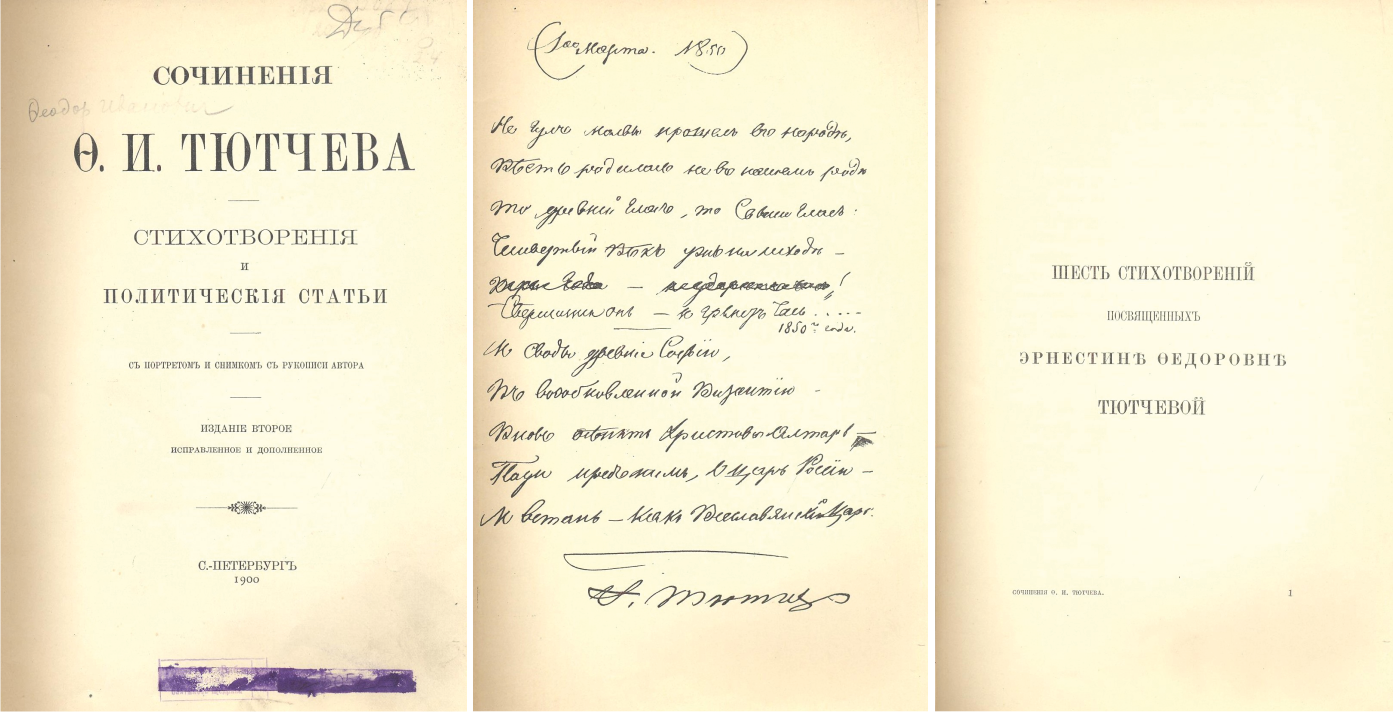

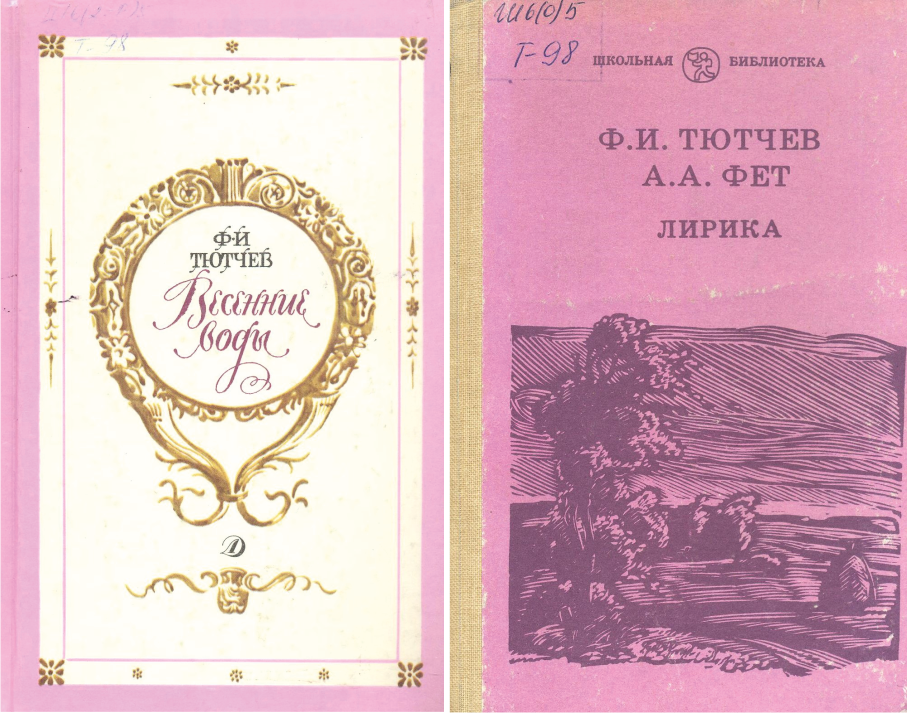

1850-й год стал годом начала широкой поэтической известности Тютчева. Этому послужила статья Некрасова "Русские второстепенные поэты" в журнале "Современник", в которой, в частности, говорилось о несправедливом забвении поэзии Ф. И. Тютчева. «Второстепенные, — объяснял Некрасов, — не по степени достоинства, а по степени известности». В статье Некрасов назвал Тютчева «одним из замечательнейших наших поэтов, завещанных нам приветом и одобрением Пушкина». Одновременно со статьей было опубликовано 24 стихотворений Тютчева. К поэту пришло настоящее признание. В 1854 году, спустя два месяца после выхода статьи, все собранные редакцией «Современника» произведения Тютчева были изданы отдельной книжкой под названием: «Стихотворения Ф. Тютчева. С. Петербург, 1854».

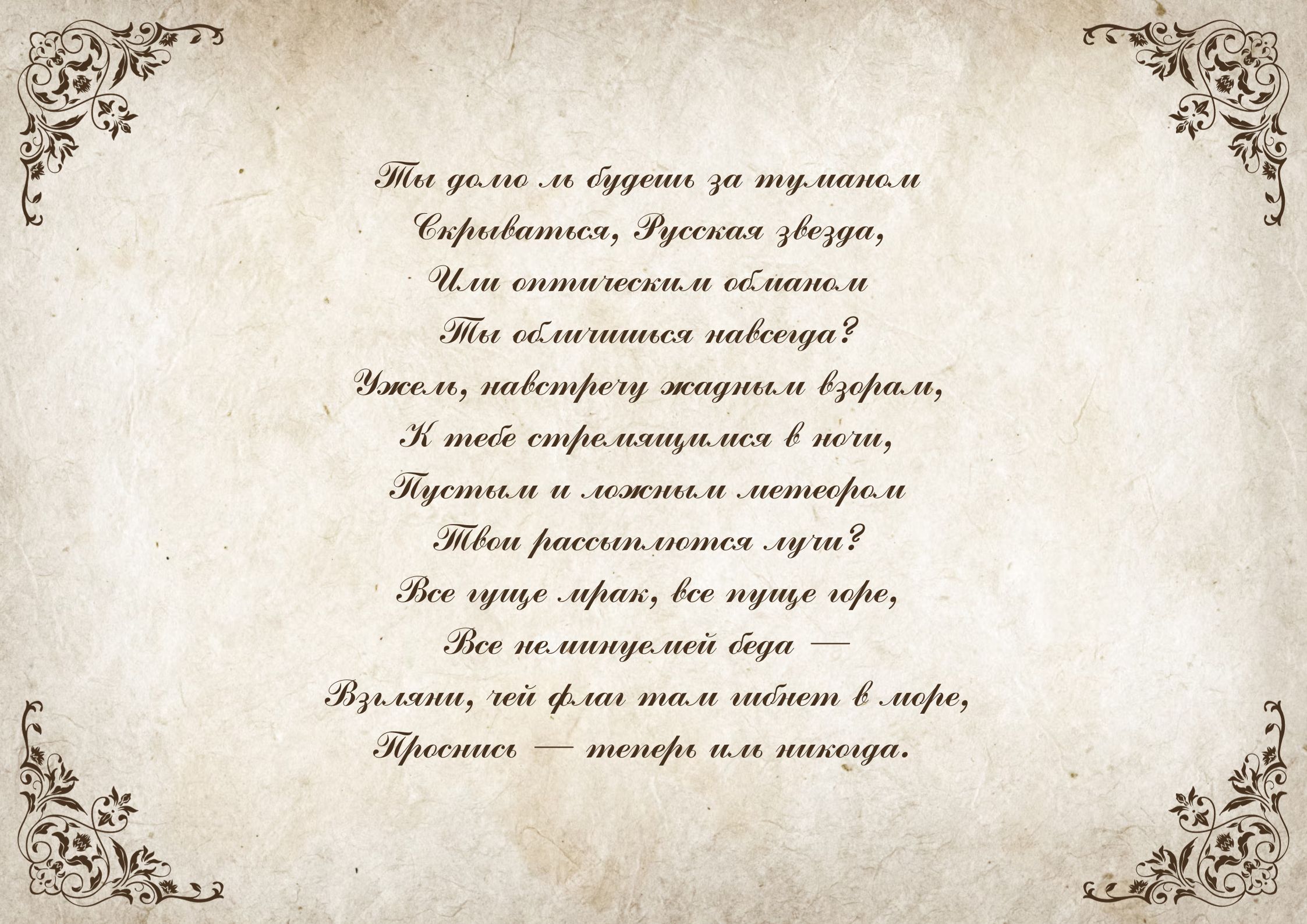

С 1858 года Федор Иванович Тютчев служил председателем Комитета иностранной цензуры. В этот период поэзия Тютчева была подчинена государственным интересам. Он создал много "публицистических статей в стихах": "Гус на костре", "Славянам", "Современное", "Ватиканская годовщина". В 1861 и 1863 годах, Тютчев стал кавалером орденов Св. Станислава и Св. Анны первых степеней, а в 1865 году был произведен в тайные советники. Таким образом, на поприще государственной службы он достиг одной из высших иерархических степеней.

Ф. И. Тютчев по праву считался среди современников одним из самых знающих, образованных, остроумных людей своего времени. Внешнеполитические вопросы всегда были главнейшей темой его жизни, его творчества. Будущность России, ее положение в мире всегда волновали поэта. “Думаю, что невозможно быть более привязанным к своей стране, нежели я, более постоянно озабоченным тем, что до нее относится”. Внутриполитические взгляды Тютчева были вполне традиционными и консервативными. Однако идеал просвещенного самодержавия, провозглашенный Тютчевым, а именно: государственные чиновники не должны чувствовать себя самодержцами, а царь — чиновником, - так и не был, по его мнению, достигнут в России.

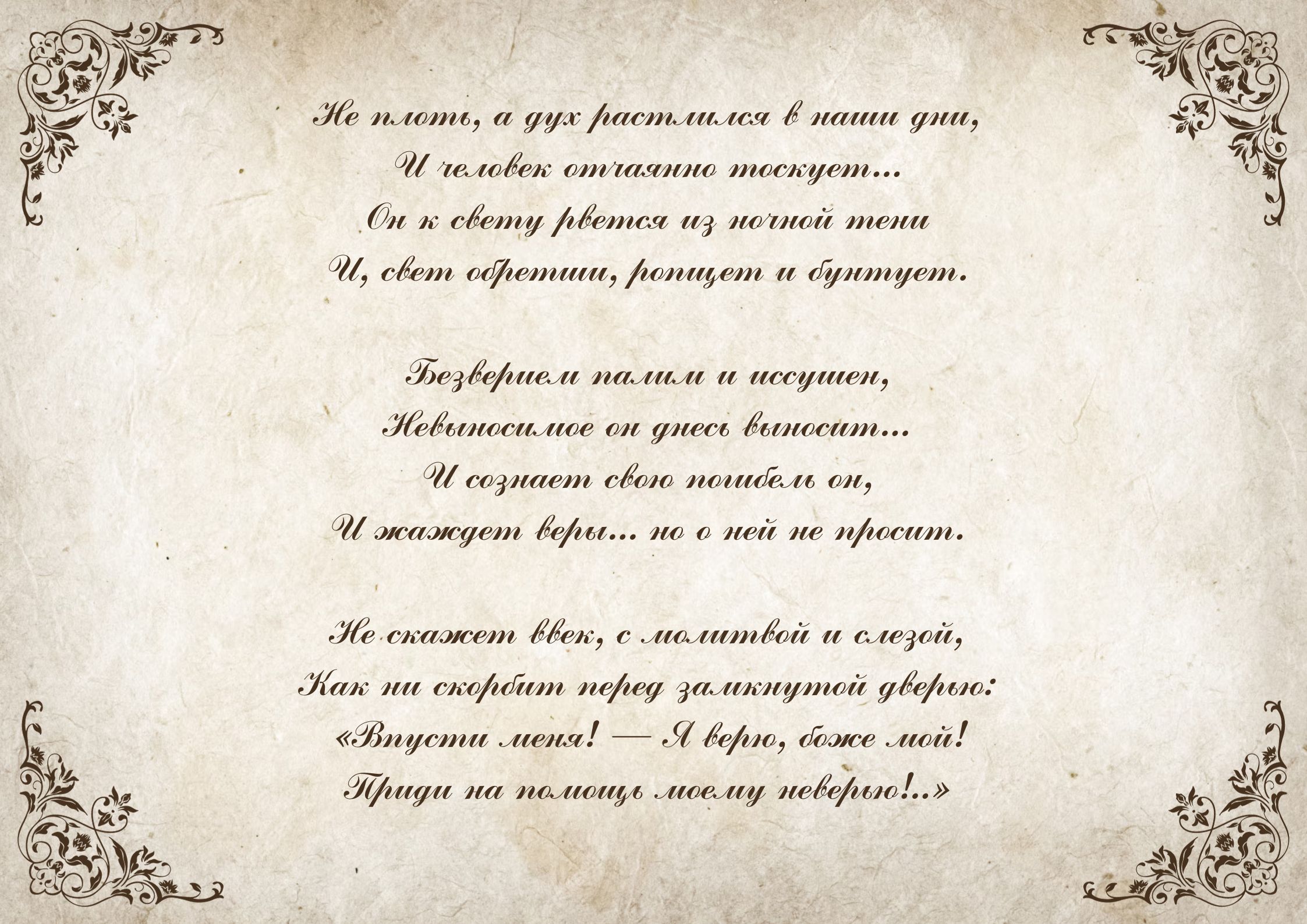

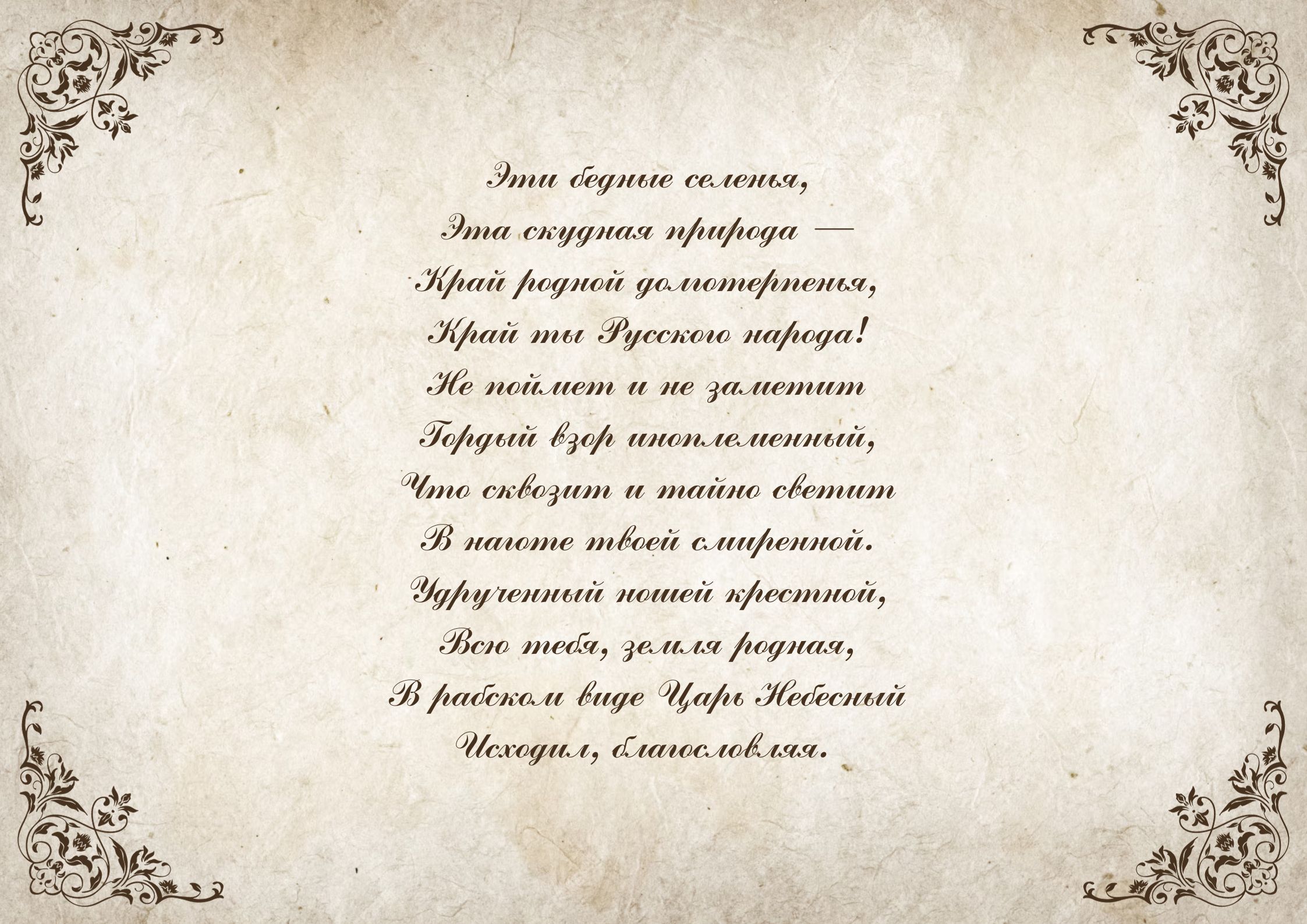

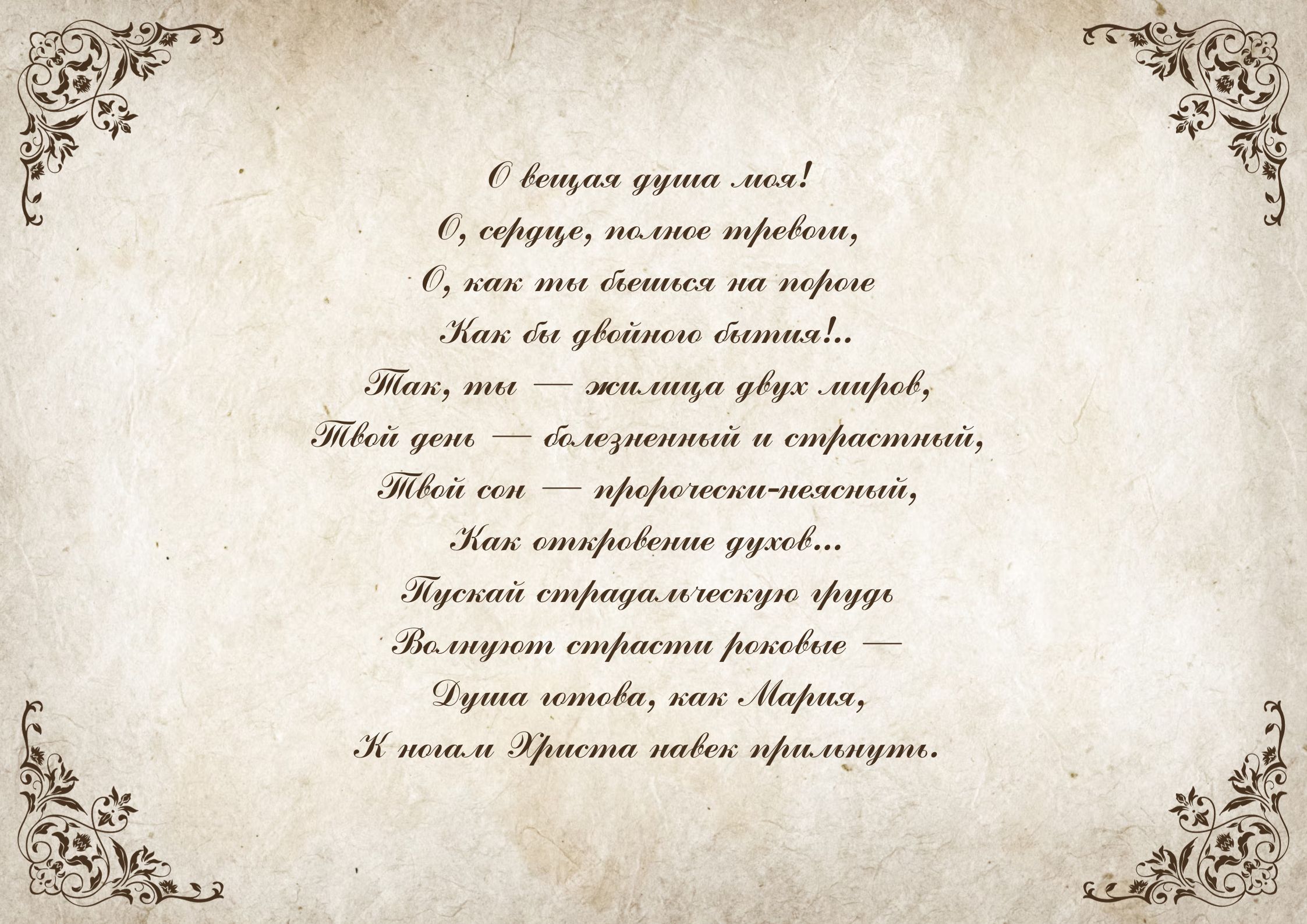

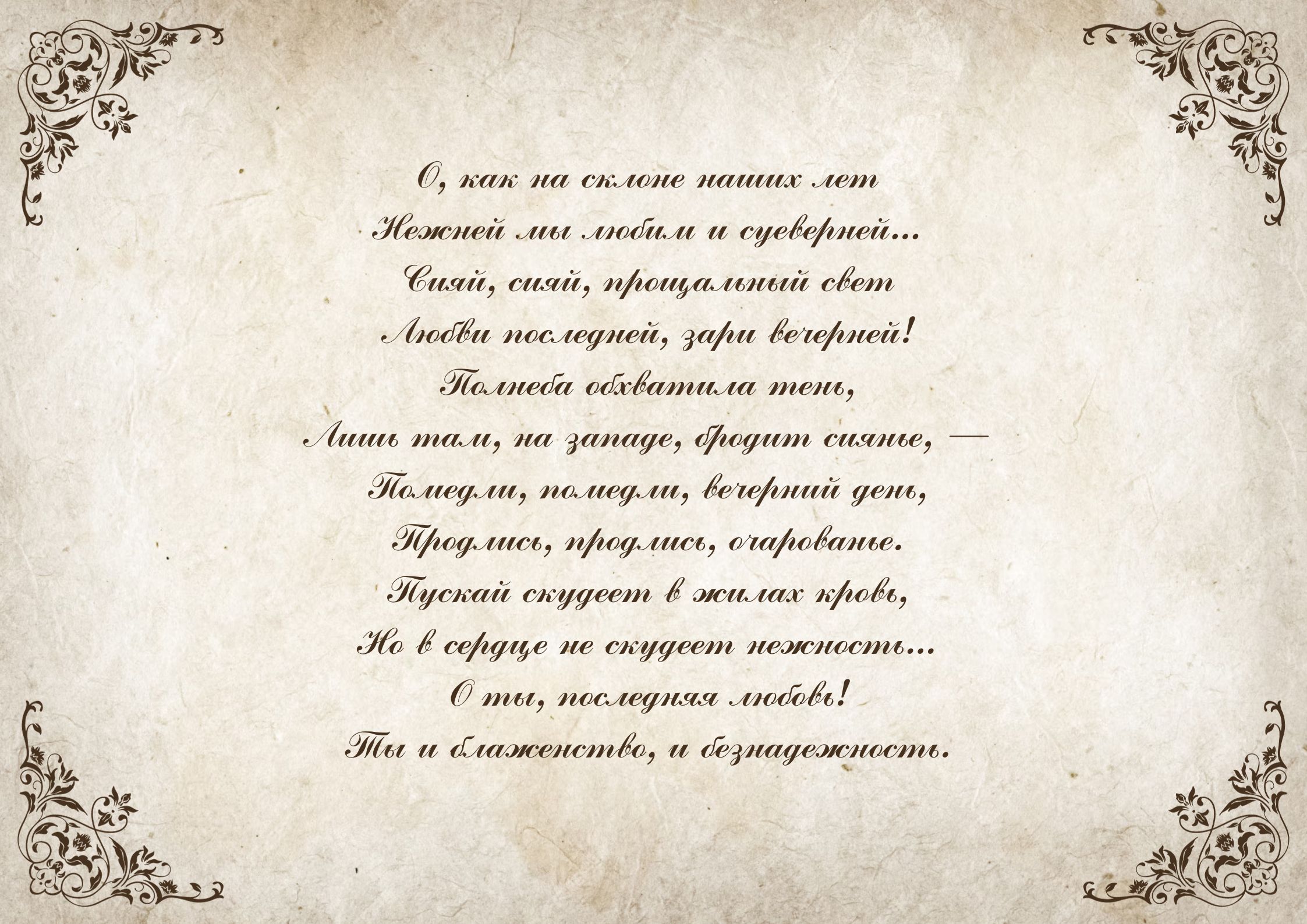

Истинно великим Тютчев предстал в своей лирике, темы которой вечны: смысл человеческого бытия, жизнь и красота природы, бессмертие и тлен, любовь. Тютчев – пейзажист создал такие лирические шедевры, как “Весенняя гроза”, “Есть в осени первоначальной...”, “Чародейкою Зимою…” и множество других, коротких и ёмких по смыслу, глубине и образности стихотворений.

Власть времени, которую так явственно ощущал поэт в явлениях природы и в жизни, оказалась бессильна перед его творчеством. Совершенство формы и глубина содержания поэзии Тютчева требуют от читателя особого настроя, определенного нравственного, интеллектуального и культурного уровня. Об этом в свое время в статье о Тютчеве писал еще А. Фет, резюмируя: “Тем больше чести народу, к которому поэт обращается с такими высокими требованиями. Теперь за нами очередь оправдать его тайные надежды”.