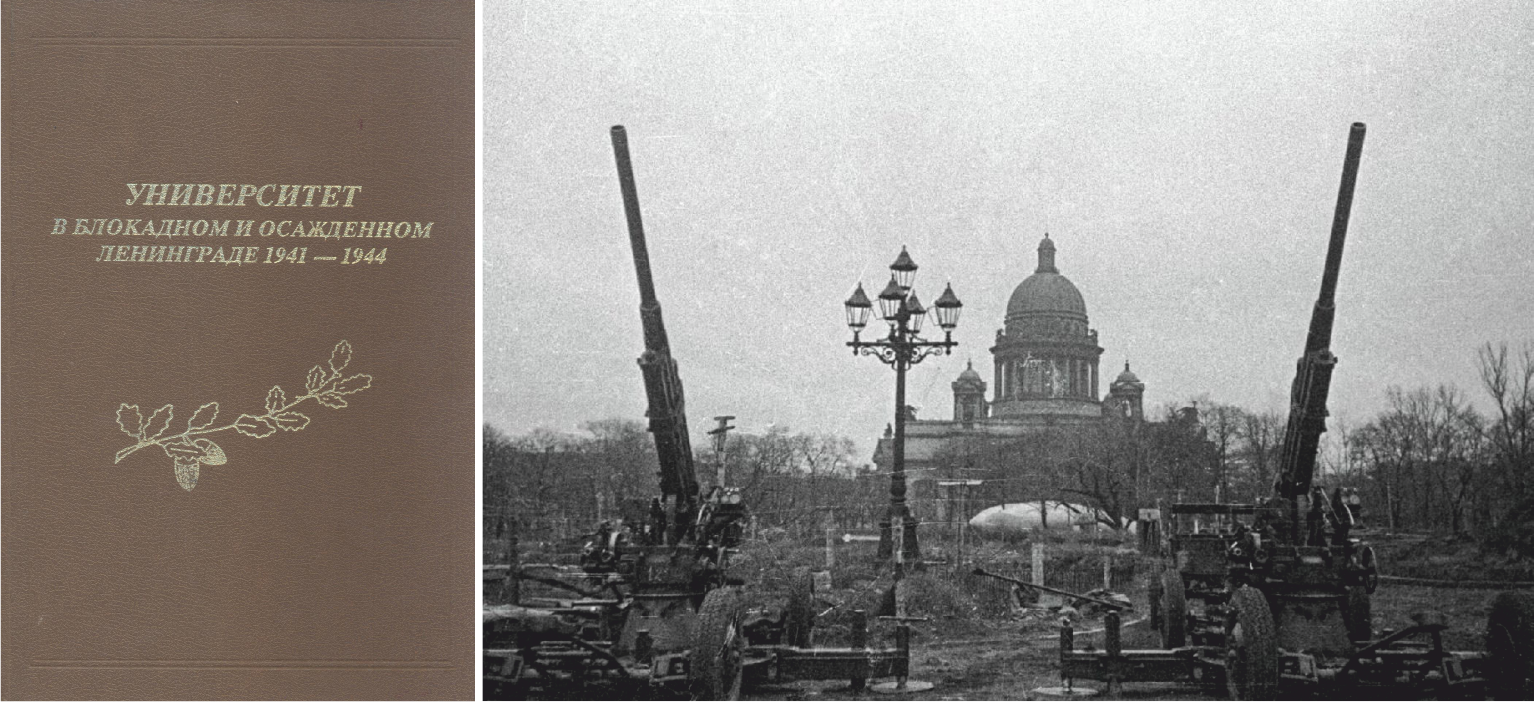

Период Великой Отечественной войны занимает особое место в истории Университета. Эта война явилась для него, как и для всей страны, тяжелым испытанием его физических, интеллектуальных и нравственных сил. Многотысячный университетский коллектив с первых же дней войны принял самое активное участие в борьбе против агрессии фашистской Германии. В первые же дни войны на фронт ушли сотни универсантов, а с конца июня началась запись в ряды народного ополчения. Из добровольцев-студентов, аспирантов, преподавателей и служащих Университета было сформировано 7 батальонов народного ополчения, а всего в первые месяцы войны университетский коллектив отправил более 2,5 тысяч воинов. Сотни универсантов не вернулись с этой самой кровопролитной войны в истории человечества. Они жизнью заплатили за то, чтобы не прерывалась многолетняя история нашего Университета, чтобы были сохранены его славные научные традиции.

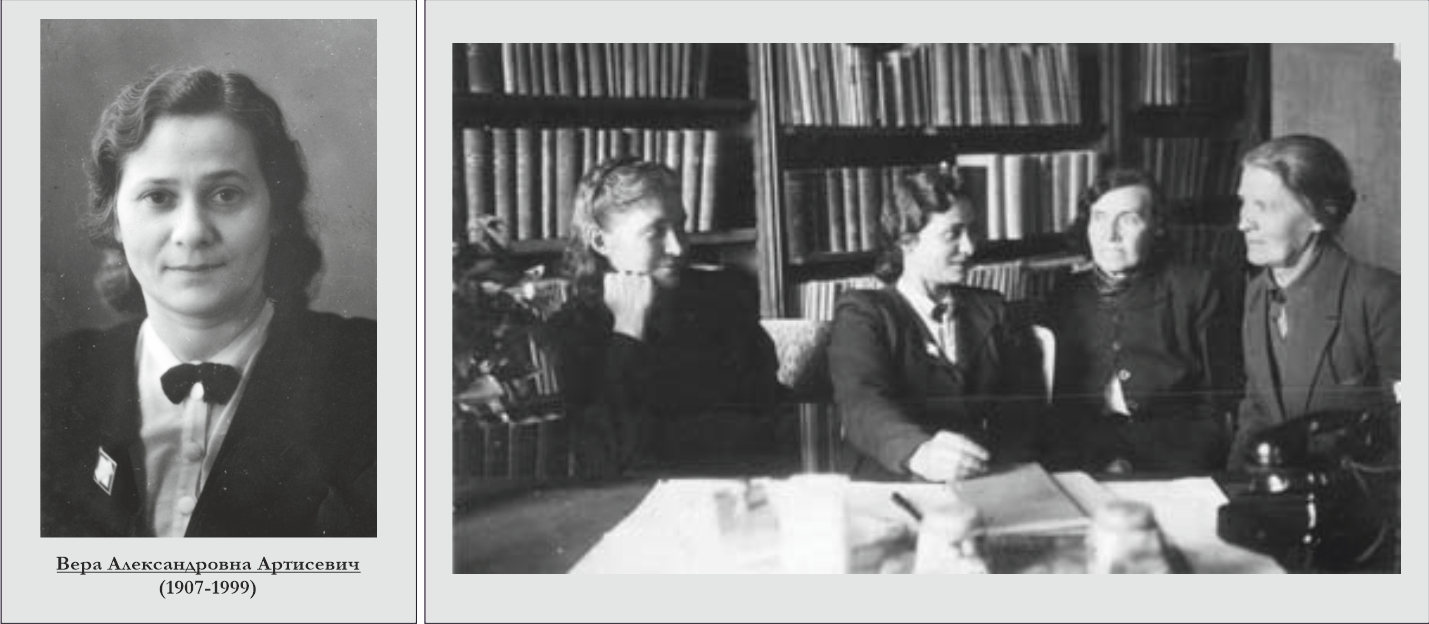

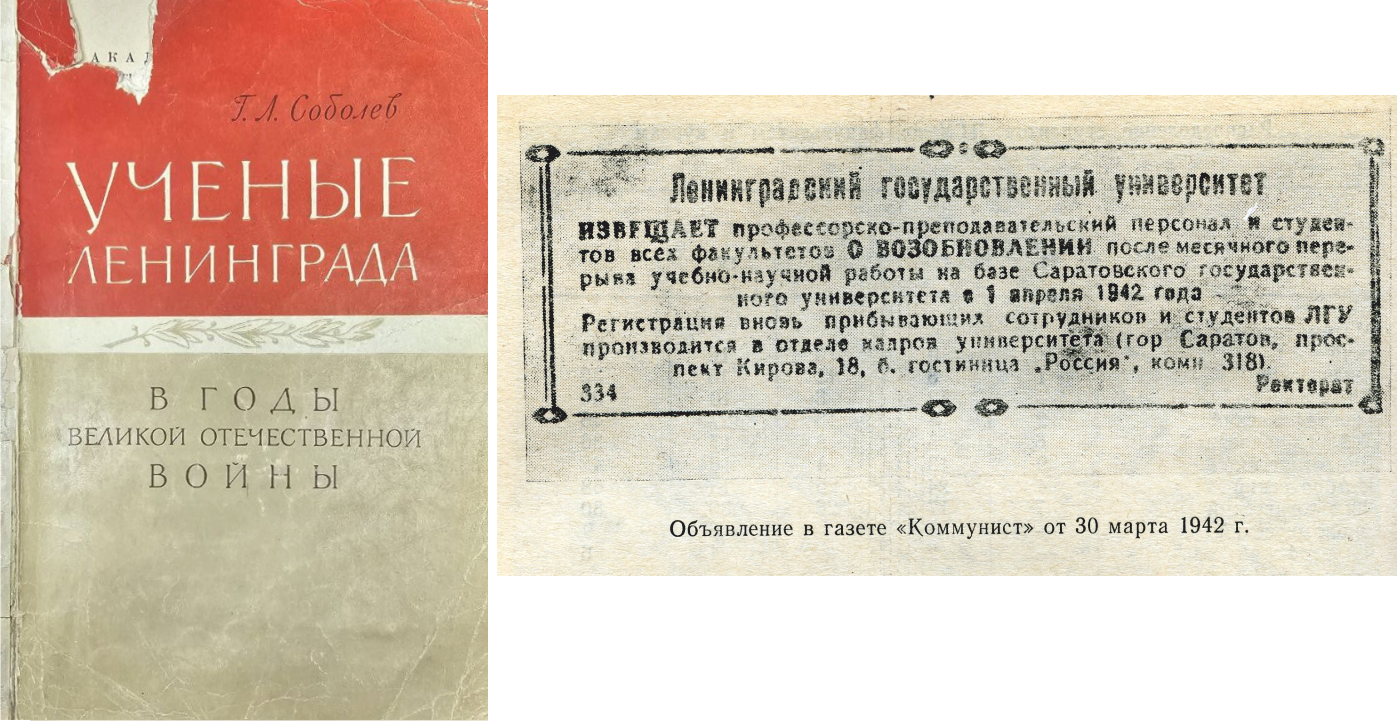

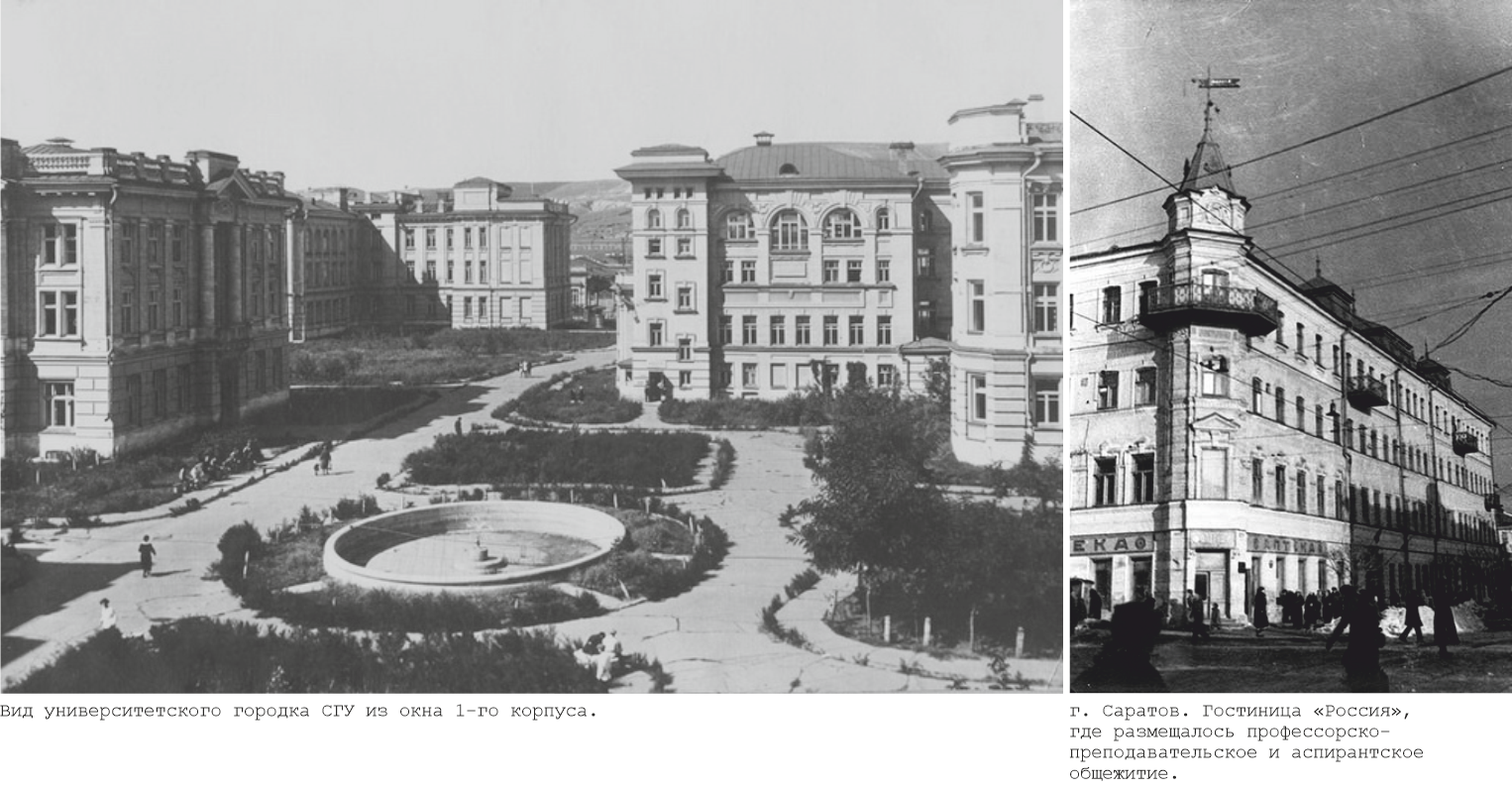

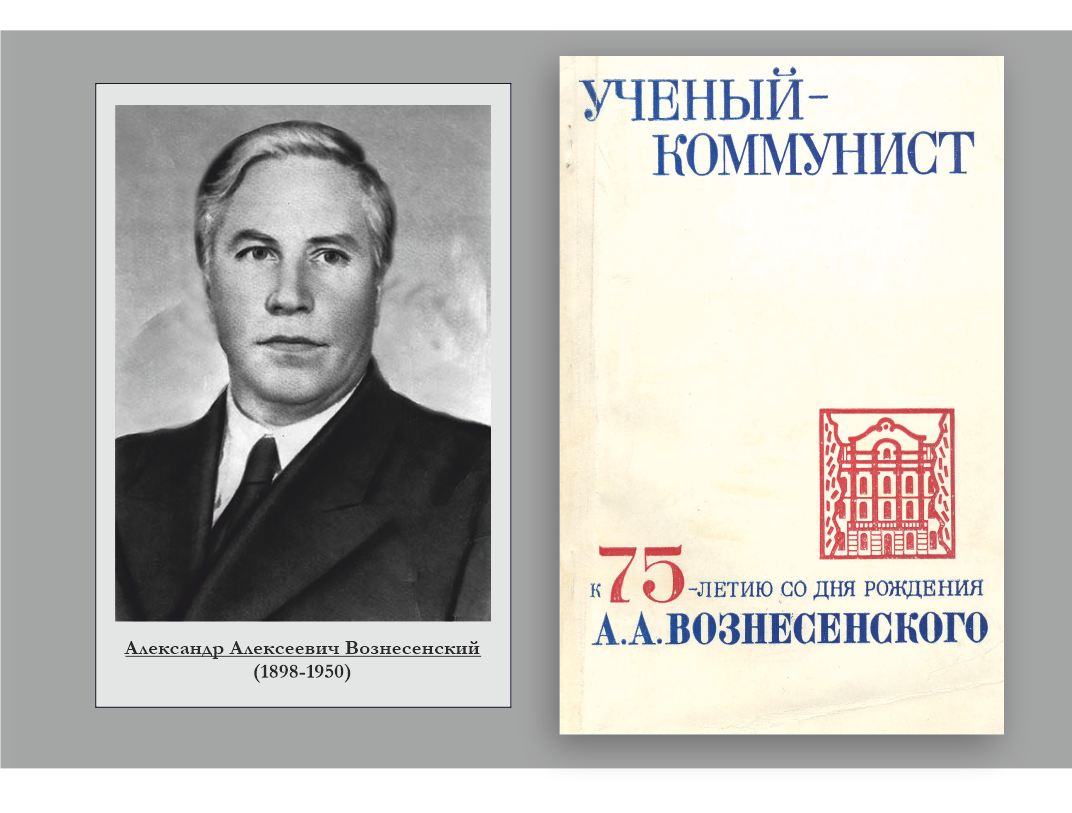

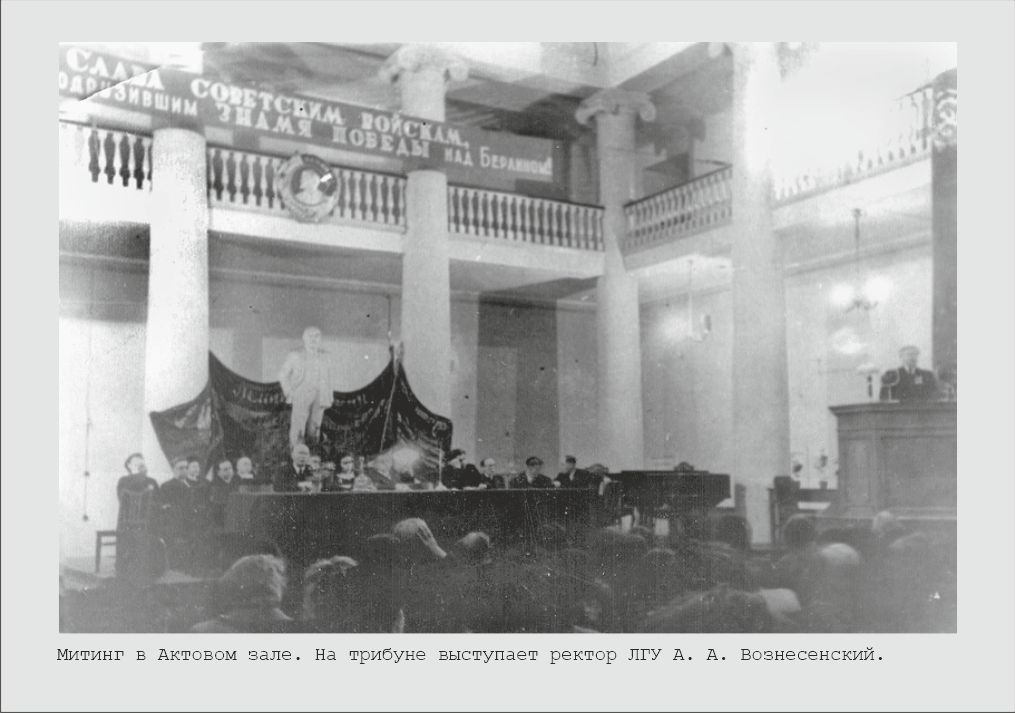

22 января 1942 года Государственный Комитет Обороны принял специальное постановление об эвакуации 500 тыс. человек из Ленинграда. С февраля начался массовый вывоз людей. Университет тоже стал готовиться к переезду, но конечный маршрут эвакуации был определен не сразу. Ленинградские вузы эвакуировались на Кавказ, но ректор ЛГУ А. А. Вознесенский настаивал на эвакуации на восток - в город, имеющий университетскую базу. Вариант, которого добился ректор, был спасительным для университета. Три эшелона со студентами, преподавателями, сотрудниками ЛГУ и их семьями выехали из осажденного Ленинграда в самое трудное время - 26, 28 февраля и 3 марта 1942 года. Первый эшелон прибыл в Саратов 11 марта, последний - 19 марта. Эвакуированный Ленинградский университет принимала и. о. ректора Саратовского университета Вера Александровна Артисевич.

Вера Александровна Артисевич - доцент Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского, директор Зональной научной библиотеки СГУ (1932 - 1999 гг.), Почетный гражданин г. Саратова, Заслуженный работник культуры РФ, Почетный работник Высшей школы России, Указом Президента Российской Федерации награждена Орденом Почета, Почетный член Международной академии информатизации.

С 18 октября 1929 года поступает на работу в Фундаментальную библиотеку Саратовского университета в должности заведующей общим отделом. С 15 февраля 1931 года по 1 февраля 1932 года работает заместителем директора Фундаментальной библиотеки Саратовского государственного университета. В этом же году назначается директором библиотеки. В 1934 году, через два года директорства В.А. Артисевич, библиотеке был присвоен титул Научной.

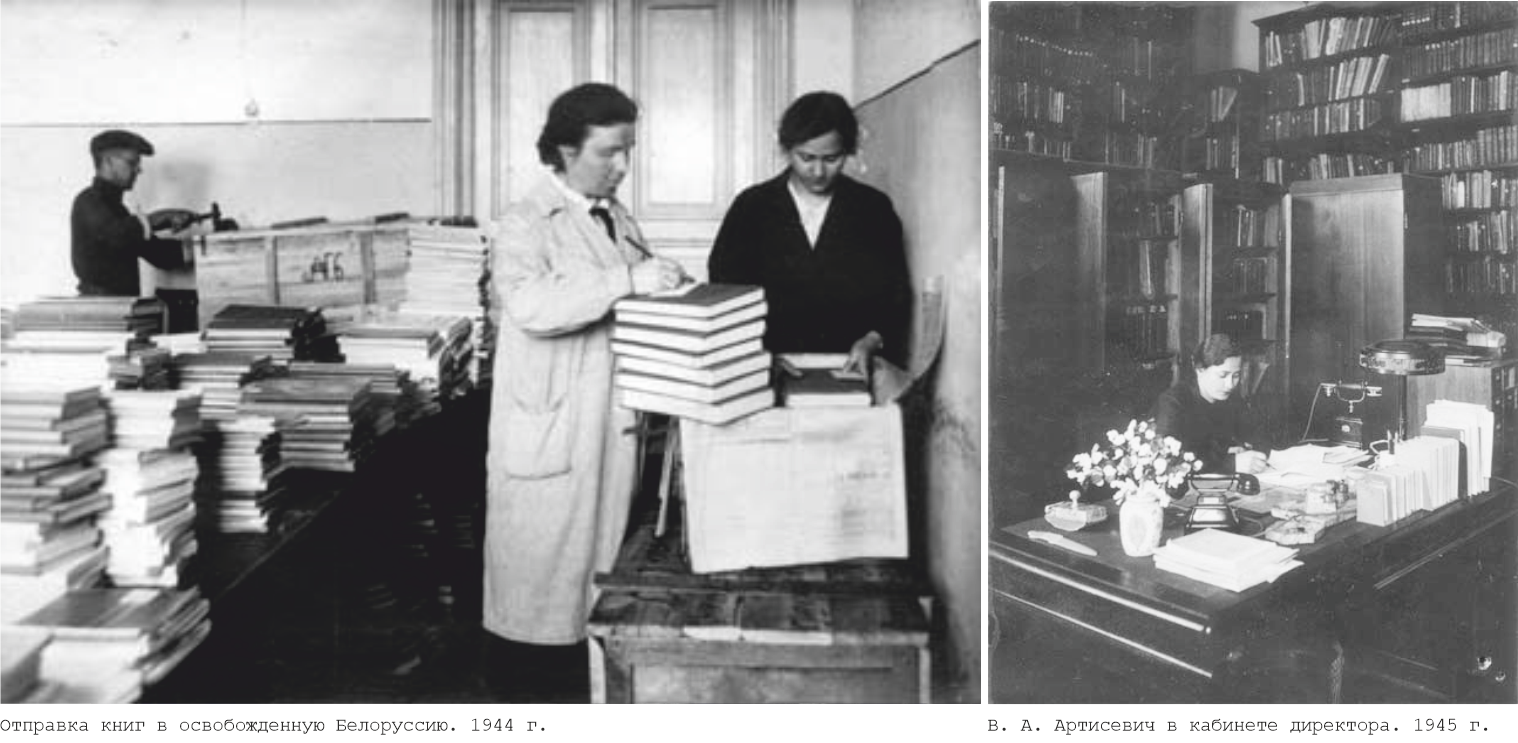

На её плечи легла вся тяжесть перехода Саратовского Университета на работу в условиях военного времени. Несмотря на все трудности, проявила себя как опытный организатор и чуткий руководитель. Вера Александровна курировала библиотечную работу в госпиталях, организовывала сбор средств и тёплых вещей для фронта. В 1941 году В.А. Артисевич защитила университет от эвакуации в корпуса вуза ленинградского оборонного завода, в 1942 году приняла в сохранённые университетские корпуса и общежития СГУ коллектив Ленинградского университета. В августе 1942 г. Вера Александровна вернулась в библиотеку, где продолжала работу до 1999 г. в должности директора.

За 74 года библиотечной работы В. А. Артисевич внесла большой вклад в теорию и практику библиотечного дела. Она автор более 100 печатных работ, опубликованных в библиотечных и библиографических журналах и сборниках, редактор и составитель больших библиографий о книжных фондах библиотек университетов СССР, о печатных каталогах вузовских библиотек.

На протяжении всей своей трудовой деятельности вела большую общественную работу: она организовала и руководила в годы войны университетским лекторием; была председателем (1960-1976 гг.) и заместителем председателя (1976-1989 гг.) Саратовского областного отделения Общества советско-чехословацкой дружбы; была инициатором организации Саратовского библиотечного общества и председателем правления с 1989 по 1995 гг., а с 1995 по 1999 гг. членом правления.

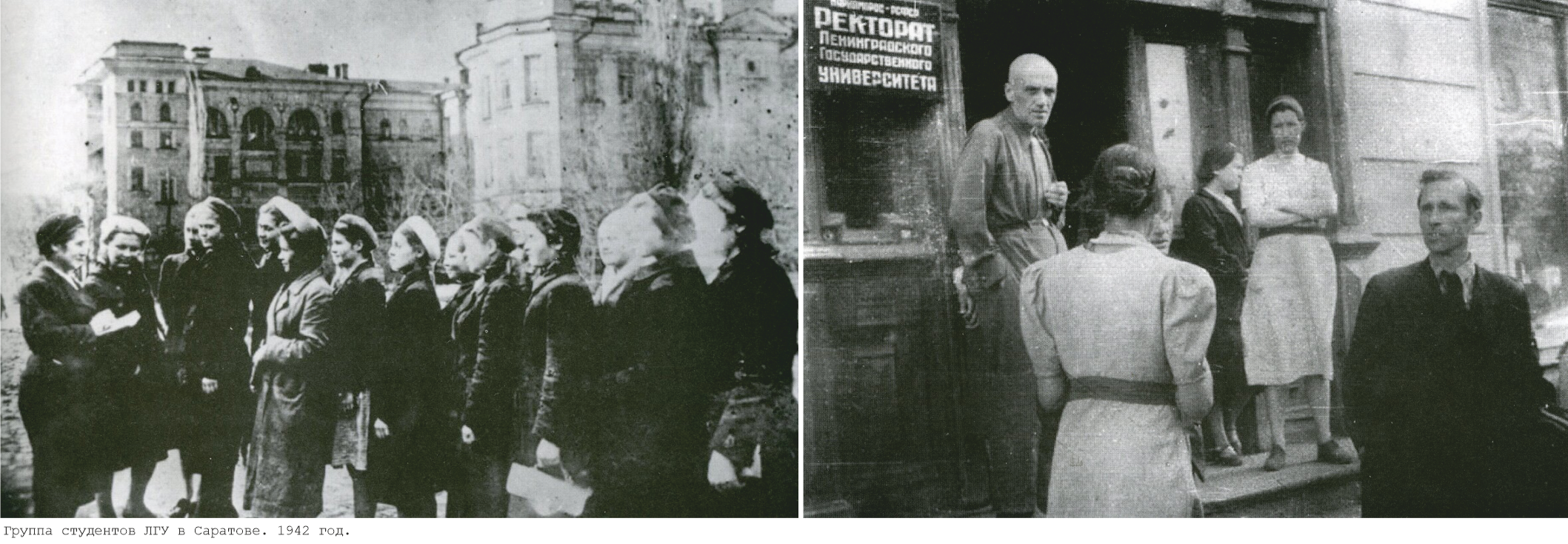

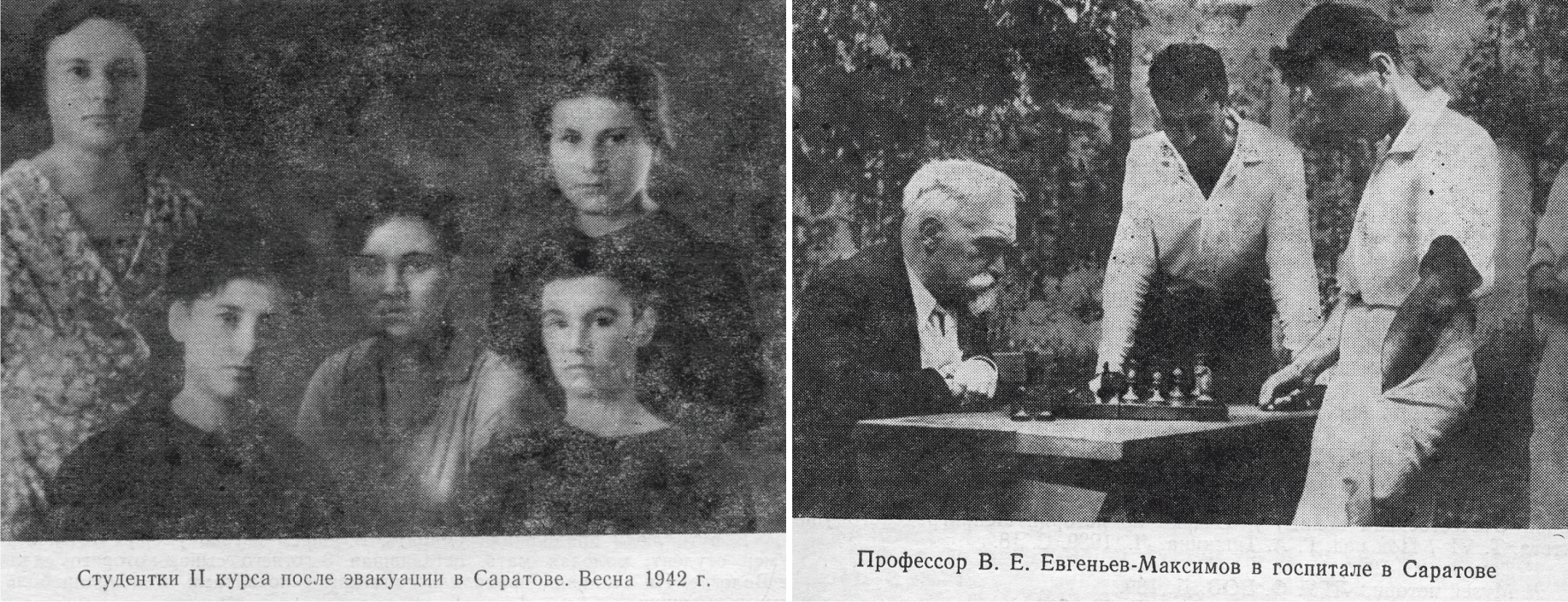

10 апреля 1942 года, начались занятия студентов Ленинградского университета в Саратове. Суровые военные годы объединили коллективы ученых, преподавателей, аспирантов и студентов. Образовалось настоящее братство, которое позволяло как совместно переносить тяготы и невзгоды, так и творить, учить и учиться во имя победы над врагом, создавать предпосылки для его скорейшего разгрома.

СГУ и ЛГУ вели активную учебную и научную деятельность, несмотря на по-настоящему тяжёлые жизненные обстоятельства: не хватало аудиторий, плохо отапливались университетские корпуса, в Сталинграде шли ожесточённые бои, в связи с чем Саратов стал прифронтовым городом. Выдающиеся профессора и доценты не только передавали бесценные знания студентам, но и пробуждали в них лучшие человеческие качества, воспитывали человечность и мужество.

После объединения в июле 1942 года Саратовского и Ленинградского университетов ректором был назначен А. А. Вознесенский. Его организаторские способности помогли решить многие проблемы, как учебные, так и бытовые. А. А. Вознесенский способствовал тому, что в Ленинградском университете военной и послевоенной поры утвердилось подлинное университетское братство. Для многих студентов ректор был олицетворением идеала человека.

Ректор А. А. Вознесенский приложил немало усилий, чтобы собрать в Саратове лучшие научные кадры, содействуя приезду ведущих ученых ЛГУ, разбросанных войной по всей стране. Его постоянно заботила судьба оставшегося в Ленинграде тяжело больного академика А. А. Ухтомского, выдающегося представителя петербургской физиологической школы в Ленинградском университете. Будучи прикованным к постели, А. А. Ухтомский спешил завершить подготовку своих лекций к печати. Откликаясь на предложение участвовать в научной сессии, посвященной памяти академика И. П. Павлова, тяжело больной ученый подготовил тезисы своего доклада «Система рефлексов в восходящем ряду», выступить с которым ему уже не довелось, 31 августа 1942 г. А. А. Ухтомский скончался в осажденном Ленинграде.

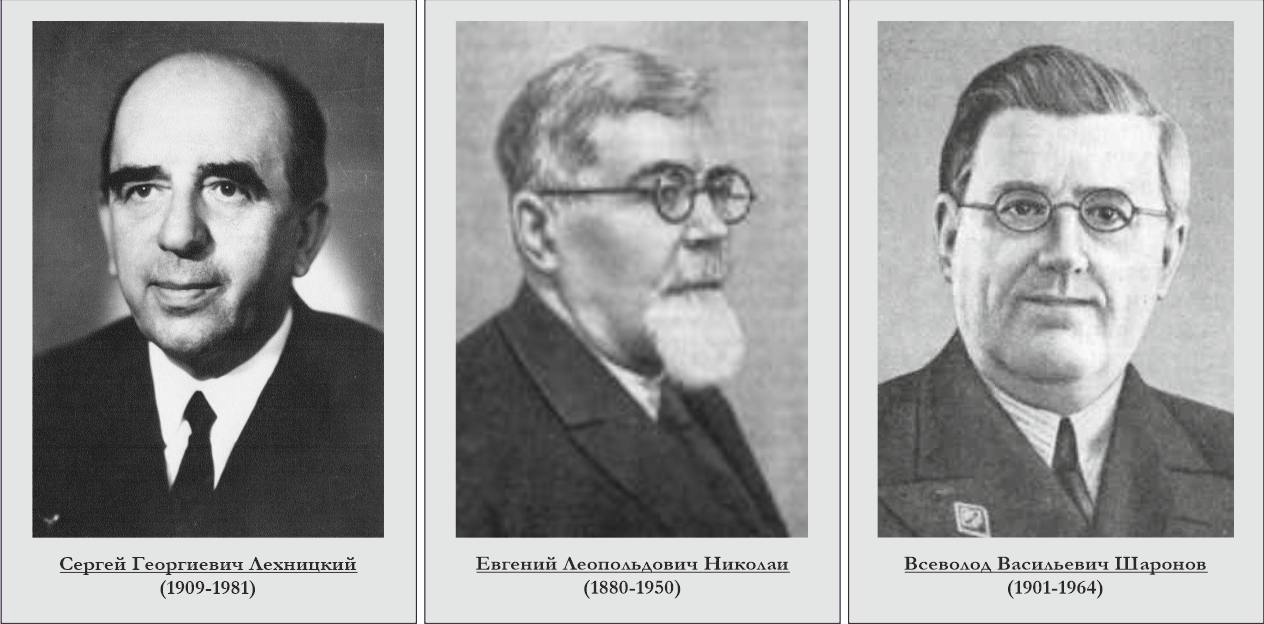

С первых же дней пребывания в Саратове коллектив Ленинградского университета развернул кипучую деятельность по оказанию помощи фронту, оборонным предприятиям города, организовал комплексные работы по изучению природных богатств Саратовской области и Поволжья в целом, проводил большую агитационно-пропагандистскую и культурно-массовую работу среди населения. Несмотря на трудные бытовые условия, работники университета, по свидетельству профессора К. Ф. Огородникова, «жили все вместе, как одна семья». Математики решили ряд проблем, имеющих исключительно важное значение для фронта. Профессор С. Г. Лехницкий разрабатывал вопрос об устойчивости и изгибе анизотропных пластинок, представлявший большой интерес для самолетостроения. В 1943 г. вышло из печати написанное им руководство для авиаконструкторов - «Устойчивость анизотропных пластинок».

Профессор Е. Л. Николаи закончил работу «К теории девиации гирокомпаса». Доцент А. А. Гриб занимался исследованием распространения взрывной волны в воздухе и в воде, а проф. A. И. Лебединский дал приближенный метод решения уравнений взрывной волны. Группа математиков под руководством В. В. Шаронова работала над проблемой видимости далеких предметов. Профессор В. А. Амбарцумян решил задачу рассеивания света, важную для расчета видимости объекта в мутной среде.

Группа сотрудников химического факультета под руководством профессора Б. П. Никольского продолжала начатые в Ленинграде исследования в области защиты от отравляющих веществ. В лаборатории академика А. Е. Фаворского были найдены новые пути химического синтеза неизвестных ранее веществ, способных к полимеризации. Некоторые из них нашли широкое применение для скрепления стали, цветных металлов, стекла, пластмасс, для производства и ремонта боевой техники.

Физики университета под руководством С. Э. Фриша, не имея собственной экспериментальной базы, вели большую исследовательскую; работу на оборонных предприятиях. В результате этой работы был получен ряд ценных веществ из местного сырья. Научные работники наладили и испытали установку для спектрального анализа высококачественных бензинов, употребляемых в авиации, организовали массовое производство стрептоцида. По специальному заданию физики создали газосветный источник для связи в ночных условиях и разработали методику получения светосоставов.

Научные работники биологического факультета университета достигли ценных результатов в изучении военных повреждений головного мозга и периферической нервной системы. В комплексной теме «Закрытие травм головного мозга и травмы периферических нервов» участвовали кафедры биохимии (профессор Н. Н. Блохин, доцент М. И. Прохорова). анатомии и гистологии (профессор Д. И. Дейнека, доцент И. Д. Рихтер), физиологии (доцент М. Березина). Работа велась в тесном контакте с хирургами и невропатологами военных госпиталей. Достигнутые результаты позволили сделать выводы о ходе регенерации процесса перебитого нерва, а также позволяли наметить оптимальные сроки проведения операции поврежденного нерва.

Географы (профессора С. В. Калесник, С. П. Суслов) по заданию военных организаций готовили военно-географические очерки и специальные исследования. Работа С. В. Калесника «Географический фактор в военных операциях» была отмечена высокой правительственной наградой.

Ряд работ непосредственно оборонного и народнохозяйственного значения выполнили ученые Ленинградского университета в Боровом. Академик Л. С. Берг подготовил программу заселения оз. Балхаш ценными породами рыб и выполнил фундаментальную работу по климатологии Боровского оазиса. Академик А. Е. Фаворский разработал способ повышения качества смазочных масел и авиационного бензина, а совместно с М. Ф. Шостаковым он разработал способ получения бальзама для лечения ожогов и ран, благодаря которому заживление происходило быстро и без нагноения.

Большая работа велась по переработке и облагораживанию топлива. Химики во главе с профессором А. С. Броуном занимались получением крекинг-бензина из мазута. Физики работали над электрокрекингом метана. На кафедре аналитической химии велись в большом количестве анализы металлов, катализаторов, исследовалась химическая стойкость керамических масс. Сотрудники кафедры нашли эффективный способ предотвращения металлических деталей от коррозии.

С целью выявления энергетических ресурсов ученые ЛГУ провели большие исследования по разведке природных богатств Саратовской области. Группа геологов университета (профессора С. С. Кузнецов, С. М. Курбатов, М. Э. Янишевский) совместно с геологами Нижневолжского геолого-разведочного треста открыла большие залежи горючего газа высокого качества. Его применение позволило сэкономить много угля и нефти.

Кафедра генетики успешно решала проблему повышения зимостойкости озимых пшениц местных сортов, занималась изучением и внедрением в сельское хозяйство области способа посадок картофеля верхушками. Группа научных сотрудников под руководством профессора И. Ф. Правдина была занята научным обоснованием практики однолетнего выращивания молоди сазана в пойменных водоемах. В результате проведенной работы были получены выводы о широких перспективах выращивания сазана. Профессор Е. К. Суворов написал интересное исследование о рыбном хозяйстве Саратовской области.

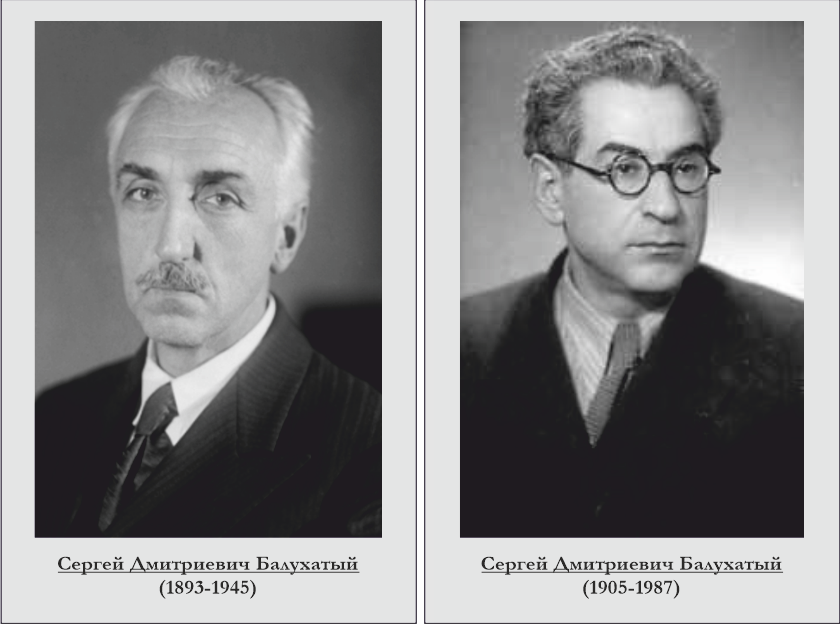

Большую работу в эвакуации вели гуманитарии университета. По специальному заданию филологи составляли военные иностранные словари, разговорники, различного рода описания. Основной коллективной темой литературоведческих кафедр была проблема «Литература и война», проблема патриотизма, героизма и мужества в освещении литературы. В этом направлении плодотворно работали профессора: С. Д. Балухатый, Г. А. Бялый, В. Е. Евгеньев-Максимов, Б. М. Эйхенбаум.

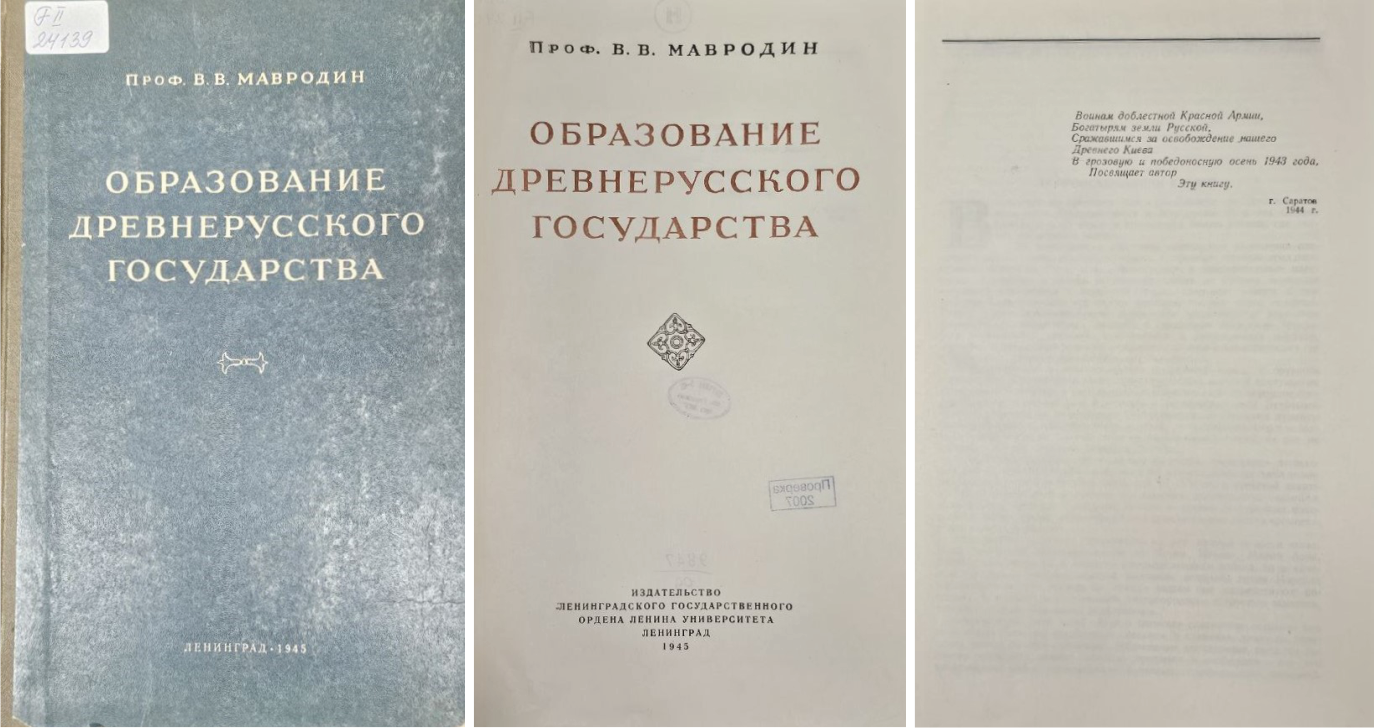

Историки В. В. Мавродин, Н. А. Корнатовский, В. А. Овсянкин, Е. М. Косачевская работали над исследованием героического прошлого русского народа, партизанского движения, над историей Великой Отечественной войны. В 1942-1943 гг. работниками исторического факультета написано около 20 научно-популярных книг и брошюр, свыше 50 журнальных и газетных статей.

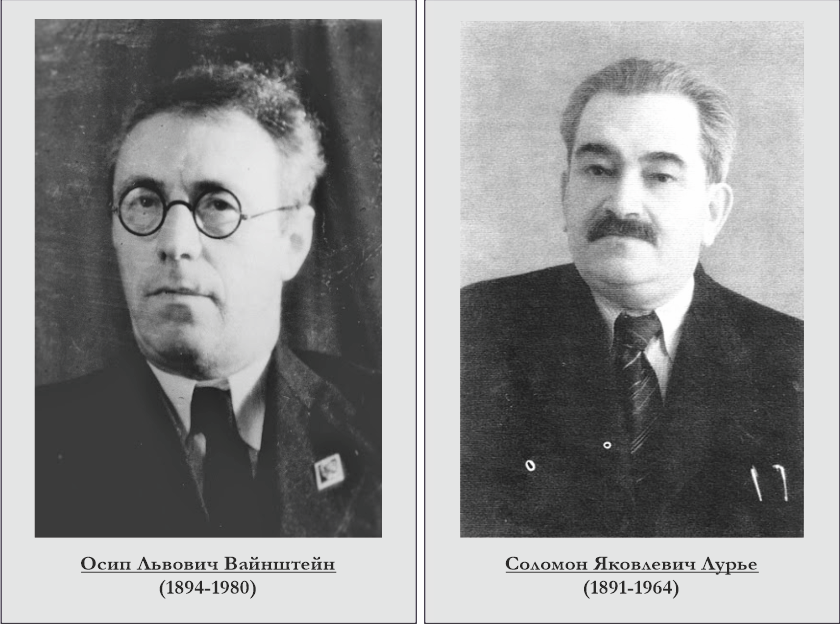

В. В. Мавродин закончил в эвакуации монографию «Образование древнерусского государства», которая была опубликована в 1945 г. Среди других работ историков, подготовленных или законченных ими в годы эвакуации, нужно отметить курс истории средних веков О. Л. Вайнштейна, исследование М. А. Гуковского по истории итальянского Возрождения, второй том «Истории Греции» С. Я. Лурье, расширенное издание «Истории СССР в XIX веке» С. Б. Окуня и другие.

Располагая значительным количеством высококвалифицированных специалистов, Ленинградский университет широко развернул научно-просветительскую деятельность среди местного населения. Сразу же по приезде в Саратов был организован университетский лекторий. Научные работники университета в лектории, в клубах, на предприятиях, госпиталях, колхозах области прочитали свыше 4800 лекций, которые посетило полмиллиона слушателей. Эта работа была высоко оценена саратовскими городским и областным комитетами партии и общественностью города. Лекции профессоров Ленинградского университета пользовались большой популярностью. Свыше 200 лекций по русской литературе прочитал в 1942 г. профессор В. Е. Евгеньев-Максимов, награжденный за научную и научно-популяризаторскую деятельность орденом Трудового Красного Знамени.

Многогранная и плодотворная деятельность ученых Ленинградского университета во время войны получила свое признание и в том, что на очередных выборах в Академию наук СССР в 1943 г. 13 ученых ЛГУ были избраны в действительные члены и члены-корреспонденты Академии наук СССР. За саратовский период университет провел научные сессии, посвященные 25-летию Октябрьской революции, 25-летию Красной Армии, истории советской науки и ее роли, сессии и конференции, посвященные памяти К. Маркса, И. Ньютона, Н. Лобачевского, А. Ухтомского.

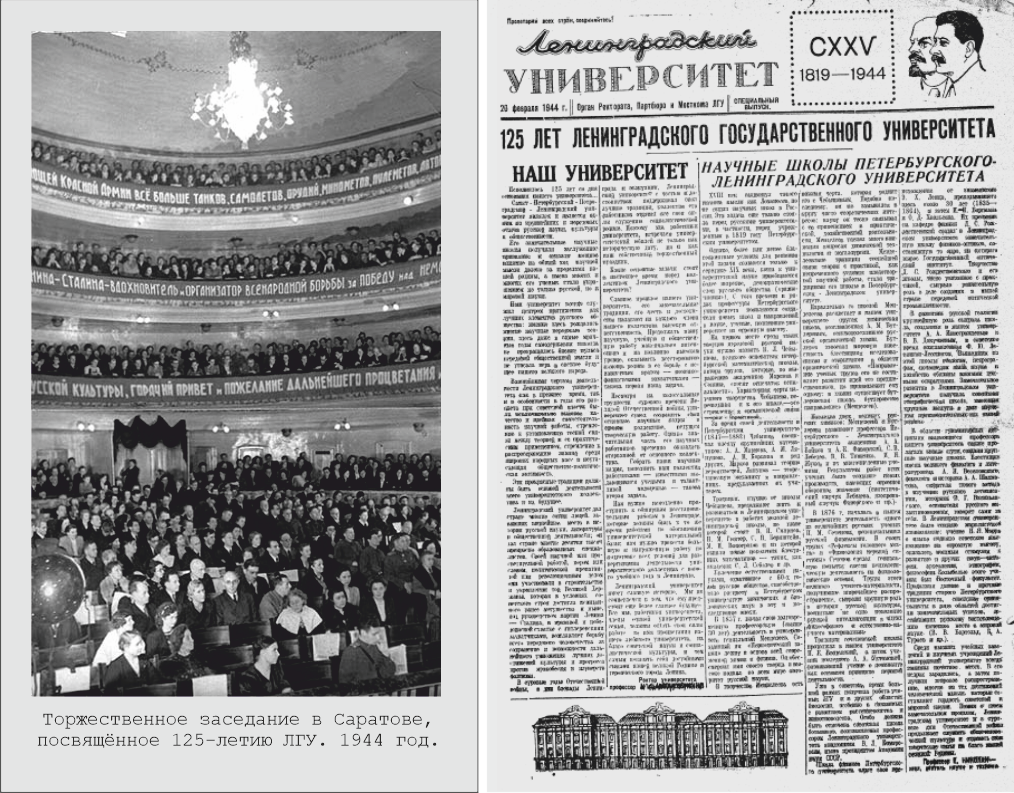

19 ноября 1943 года на заседании Ученого совета ЛГУ был поставлен вопрос о подготовке к празднованию 125-летия воссоздания университета на Неве. Юбилей решено было отметить докладами о важнейших проблемах научно-учебной деятельности университета. 24 февраля 1944 г. в Саратовском театре оперы и балета им. Н. Г. Чернышевского торжественно отмечалось 125-летие Ленинградского университета. Приглашены были все сотрудники и студенты. В президиуме сидели специально приехавшие академики Е. В. Тарле и Б. Д. Греков, член-корр. АН СССР В. А. Амбарцумян и другие гости, руководители общественных и научных организаций. А. А. Вознесенский выступил с докладом о вкладе ученых университета в развитие науки. За выдающиеся заслуги в развитии науки и культуры, подготовку высококвалифицированных кадров для страны Ленинградский государственный университет был награжден орденом Ленина. Орденов и медалей были удостоены и лучшие работники университета.

В июне 1944 года профессор А.А. Вознесенский сдал полномочия ректора Саратовского университета профессору Н.И. Усову. Поскольку летом еще не было условий для работы в Ленинграде, подготовительные курсы в ЛГУ работали в Саратове, здесь же проходил и прием студентов. Совместная работа коллективов двух российских университетов способствовала установлению между ними дружеских отношений, которые сохраняются до наших дней. В адрес СГУ многократно поступали письма от ректоров и профессоров ЛГУ с благодарностью за помощь в годы Великой Отечественной войны.

На протяжении всего периода эвакуации Ленинградский университет не порывал связей со своим родным городом, где для сохранения научных и культурных ценностей эвакуированного университета в Ленинграде был оставлен небольшой коллектив научных работников, рабочих и служащих. 14 сентября 1944 г. состоялось первое заседание Ученого совета ЛГУ после возвращения университета в Ленинград. На этом заседании присутствовали академики В. М. Алексеев, С. А. Козин, И. Ю. Крачковский, В. В. Струве, члены-корреспонденты С. Д. Балухатый, Л. С. Берг, В. А. Догель, заслуженные деятели науки А. В. Венедиктов, Д. И. Дейнека, И.И.Жуков и другие. В своей речи ректор А. А. Вознесенский отметил, что, несмотря на все суровые испытания, университет сумел сохранить свои основные кадры (в 1944 г. его коллектив насчитывал 3000 человек, из них 440 научных работников, в том числе 140 профессоров). На этом заседании члены Ученого совета говорили о тех задачах по оказанию помощи стране и Ленинграду в возрождении народного хозяйства, которые стояли перед университетом.

В Ленинградском университете в это время трудились такие выдающиеся ученые, как математики В. И. Смирнов, С. Н. Бернштейн, В. А. Амбарцумян, И. А. Кибель, А. Д. Александров, Е. Л. Николаи, Г. М. Фихтенгольц; физики А. Н. Теренин, В. А. Фок, П. И. Лукирский; химики А. А. Байков, A. Е. Фаворский, И. И. Жуков; биологи В. Н. Сукачев, В. А. Догель, Д. Н. Насонов; геологи А. А. Полканов, Я. С. Эдель-штейн, М. Э. Янишевский; историки Е. В. Тарле, Б. Д. Греков, B. В. Струве; филологи Н. С. Державин, С. П. Обнорский, C. Д. Балухатый, В. М. Жирмунский; востоковеды И. Ю. Крачковский, В. М. Алексеев, А. П. Баранников и другие. Это созвездие имен составляло гордость и славу большого и сплоченного коллектива Ленинградского университета, внесшего весомый вклад в дело победы над немецко-фашистскими захватчиками.

Метки: Выставки, История университета, Виртуальные выставки, 80 лет Победы